Dans ce microcosme se croisent des exclus sociaux et de vrais patients psychiatriques, dans un climat de fatalisme. Rien n’est rassurant à El-Razi malgré la beauté des allées bordées d’oliviers et de palmiers et les espaces verts abandonnés. Malgré la figure tutélaire du grand savant perse qui a fait d’importantes contributions à la médecine, à l’alchimie et à la philosophie. Certains patients traînent librement et les autres sont enfermés dans les services, à clé.

La présence de figures mythiques et littéraires (Nietzsche, Bukowski) crée une dimension hallucinée, brouillant les frontières entre réalité et fiction. Le narrateur a la fâcheuse tendance de personnifier ses patients: «C’était Friedrich Nietzsche débarrassé de ses folles moustaches.», dit-il de l’un d’eux. Il y a aussi Dante de l’enfer qui surgit toujours impromptu tel le diable: «Dante Alighieri est apparu derrière le bureau, il a épousseté sa longue pelisse, puis a quitté la pièce en traînant ses sabots en bois, un sourire mauvais aux lèvres.»

Dérision et absurdité

Ou encore Dostoïevski avec ses roulettes de jeu, dans l’ombre et la lumière en même temps, une tonalité absurde et burlesque amplifiant l’aliénation du protagoniste: «Dostoïevski caché, debout, derrière le rideau de la fenêtre ouverte. La moitié de son visage dépassait et il riait sournoisement, une main sur la bouche, la barbe frémissante.»

Le poète arabe Abu-l-Ala Al-Maari est aussi un hôte éloquent dans l’asile El-Razi. Il vit dans une armoire de livres et de dossiers philosophiques: «Cette fois, il n’y a eu aucun bruit. Je me suis précipité sur l’armoire et l’ai ouverte pour tomber sur Al-Maari, corps frêle, assis en tailleur parmi les papiers et les dossiers. –Allez! Sors. (…) Al-Maari a bondi hors de l’armoire et s’est dirigé vers la porte. Il s’est pris les pieds dans son burnous et j’ai cru qu’il allait s’écraser par terre. Je me suis approché pour le rattraper, mais il m’a repoussé en m’adressant deux vers aussi méchants que sibyllins, puis a quitté le bureau en claquant la porte.»

Enfin il y a le personnage de l’homme vert qui pense être riche, alors qu’il est «scandaleusement pauvre», et d’autres personnages à découvrir, des cas psychiatriques littéraires, dans ce récit épique de Aymen Daboussi.

Violence institutionnelle et impuissance

La violence physique et symbolique infligée aux patients par le personnel hospitalier est un thème récurrent. Le narrateur assiste, impuissant, à des abus qu’il dénonce, mais semble incapable d’arrêter: «Vous inquiétez pas, docteur. On sait ce qu’on fait. On sait où frapper et comment», phrase glaçante que lui martèlent les infirmiers, une banalisation de la brutalité et une complicité implicite au sein de l’institution. L’auteur dresse un portrait désabusé des professionnels de santé, eux-mêmes épuisés, désillusionnés et pris au piège d’un système dysfonctionnel. Pour ce jeune homme dépressif qui a cherché à fuir, la bastonnade est de mise: «Ils poussaient devant eux le jeune fugitif, le frappaient à la tête et dans le dos.» Cette scène dénonce l’abus de pouvoir et la déshumanisation dans les institutions tunisiennes de santé mentale.

Le crachat, chez les pensionnaires, devient un acte de révolte et une réaction viscérale face à l’oppression: «Un seul crachat venant du fond du cœur peut dispenser de bien des heures de palabre.» Transparaît une critique de la psychiatrie moderne, réduite à une gestion chimique des troubles: «Avant l’invention des neuroleptiques, la psychiatrie n’était presque rien. Après l’invention des neuroleptiques, la psychiatrie est devenue encore moins que rien.» L’hôpital devient une caricature de lui-même, où l’humain est réduit à un objet traité chimiquement.

Le portrait d’Ali Ben Aziza, un ancien caïd brisé, explore la fragilité des êtres marginalisés, oscillant entre violence, humiliation et survie. Le médicament, le Parkizol, devient une métaphore d’un simulacre de vie et de dignité. Ali se bat pour maintenir l’illusion de force et de contrôle, même si cela implique l’automutilation et la soumission au système médical: «Ne me privez pas de Parkizol, putain. Laissez-nous ce qui nous rend la vie supportable», avoue-t-il. Le récit dépeint un monde où les médicaments servent d’outil de contrôle social, annihilant la vitalité des marginaux. La frontière entre traitement et oppression devient grise.

Sexualité et pulsions refoulées

Chez les personnages, la sexualité apparaît comme un exutoire incontrôlable, face à l’intensité émotionnelle et à la pression sociale. «Je suis vierge... mais ça ne m’a jamais empêchée de profiter du sexe», dira une patiente. Et un autre: «Je suis pris d’une sombre lubricité». S’ensuit une histoire sadomasochiste dans un couple d’aliénés. Derrière cette métaphore, le roman explore les rapports entre la souffrance des malades et leur désir déréglé à tout jamais.

Les thèmes de l’addiction sexuelle et de l’aliénation mentale sont abordés à travers le portrait d’un jeune homme prisonnier de ses compulsions. L’auteur livre un compte-rendu clinique et presque documentaire des comportements déviants du personnage, qui semble incapable de vivre dans les normes sociales: «Il repère une jeune fille dans la rue, avec un derrière rebondi, et la suit en se branlant.» Cette image, pathétique, expose le degré d’aliénation du personnage. Le texte pousse le lecteur à s’interroger sur les limites entre maladie mentale et immoralité. Le patient incarne une forme d’hypersexualisation qui le coupe du monde et l’enferme dans un cycle obsessionnel.

La résurgence de Fanon: un fantôme révolutionnaire

Le retour de Franz Fanon, un personnage de l’hôpital El-Razi, une figure zendj, mystérieuse et mythique, évoque une résurrection presque surnaturelle. Ce choix littéraire projette l’idée que les luttes révolutionnaires et les figures d’opposition ne meurent jamais vraiment, mais renaissent pour défier les structures oppressives. «Les carnets d’El-Razi» subversifs? Oui. Sans doute.

C’est un appel subtil au réveil de la société tunisienne. Une dénonciation sèche de la dictature actuelle et des dysfonctionnements. Fanon est dépeint comme un héros tragique et moqueur, conscient des limites de son combat, mais porté par une rage inextinguible. Il est l’espoir de l’asile psychiatrique: «Ce n’est que trois jours plus tard que j’ai revu ce Noir élégant. J’étais en entretien avec un patient, quand il est repassé devant la fenêtre. Cette fois, il n’avait pas de chapeau, il s’est tourné vers moi, me révélant l’ensemble de son visage tellement reconnaissable. Aucun doute n’était possible, c’était Frantz Fanon en chair et en os, et la cicatrice sur sa joue le confirmait (…) Frantz Fanon était debout à l’ombre d’un grand oranger. Je vous assure qu’il était là, les mains dans les poches, une brindille et un sourire au coin de la bouche.»

Un style arabe innovant et un dialogue avec l’Occident

Né en 1982 à Tunis, Aymen Daboussi est un psychologue clinicien et écrivain. Il a exercé pendant près de six ans à l’hôpital psychiatrique d’El-Razi, qui l’inspirera dans la composition de ses personnages étonnants et attachants. Ce roman de 211 pages interroge profondément la frontière entre folie et normalité, tout en dénonçant l’inhumanité des structures censées protéger les plus vulnérables. En parallèle à sa pratique clinique, il s’est illustré dans le domaine littéraire. Il est l’auteur de deux recueils de nouvelles salués pour leur profondeur psychologique et leur style incisif, ainsi que d’un roman explorant les complexités de l’âme humaine.

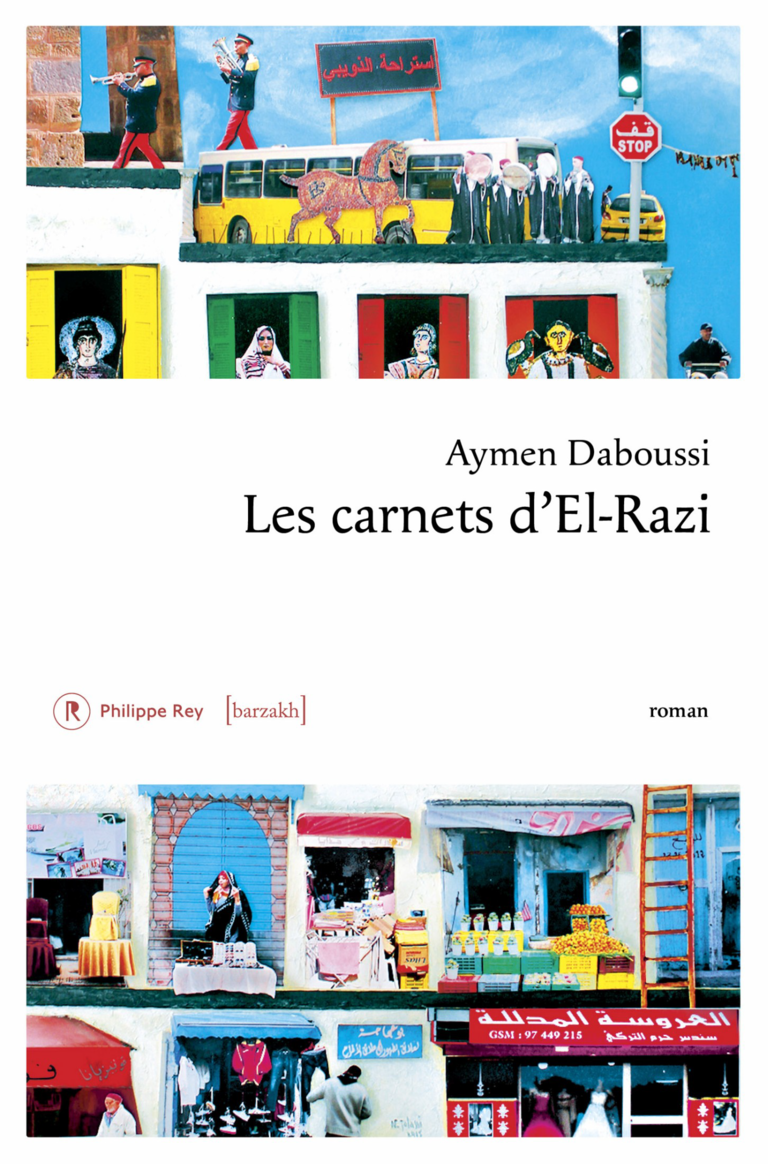

«Les carnets d’El-Razi», d’Aymen Daboussi, 211 pages. Éditions Philippe Rey, Collection Roman étranger, 2024. Traduit de l’arabe par Lotfi Nia. Prix public: 182 DH.

Bienvenue dans l’espace commentaire

Nous souhaitons un espace de débat, d’échange et de dialogue. Afin d'améliorer la qualité des échanges sous nos articles, ainsi que votre expérience de contribution, nous vous invitons à consulter nos règles d’utilisation.

Lire notre charte